Penyair Kehilangan Bahasa

(GALLERY98.ORG)

MENJADI terkenal dan dielu-elukan orang banyak, terkadang membuat seseorang menjadi lupa dengan dirinya sendiri. Kalau itu seorang artis, rasanya seperti hal yang biasa, dan selalu menjadi berita hangat dan terkadang viral. Tetapi kalau itu terjadi pada seorang penyair, yang harus melewati proses panjang dan bertahun-tahun, rasanya ia akan terjerumus pada euforia sesaat.

Namanya Galih Rakasiwi, sastrawan terkemuka, penyair yang dulu dielu-elukan karena puisinya menyuarakan hati nurani. Suatu masa, ia menulis tentang kemiskinan dan luka sosial dengan begitu tajam, namun tetap hangat. Orang-orang menyebutnya “penjaga nurani kata-kata.” Tapi waktu mengikis banyak hal, termasuk ketulusan. Galih terjebak oleh panggung zaman yang penuh impian palsu. Ia belum mampu mempertahankan nurani kata-kata.

Kini, Raka hidup di puncak karir. Undangan seminar, panggung sastra, dan publikasi di media besar menjadi hal biasa. Namun kata-katanya berubah. Bukan lagi lentur oleh empati, melainkan kaku oleh keangkuhan. Puisinya terasa dingin. Bukan karena ia tidak pandai, tetapi karena ia tidak lagi peduli. Entah apa yang hinggap dalam pikirannya, selintas ia terkesan menjadi orang yang sombong.

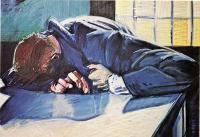

Hingga suatu malam, ia menemukan buku puisinya yang pertama. Ia membacanya kembali di depan cermin. Kalimat demi kalimat yang dulu menyentuh hati kini terasa asing baginya. Tidak ada getaran. Tidak ada napas. Tidak ada cinta. Ia mulai merasa, ada yang hilang dalam dirinya. Entah itu intuisi; empati dan nurani. Bercampur aduk menjadi satu.

Ia termenung lama. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri:

“Ke mana perginya bahasa yang dulu kubangun dengan air mata dan cinta?”

Ia memutuskan berhenti. Tanpa pamit, ia menghilang dari dunia sastra. Ia pergi ke sebuah desa di kaki Gunung Arjuno. Tempat sederhana, tempat orang-orang menyapa bukan dengan gelar, tapi dengan senyuman. Tempat di mana menjadi kultus sejarah. Ia berangan bisa bertemu Arya Dwipangga; Arya Kamandanu, atau Ken Arok. Bahkan, dulu ia pernah menisbahkan puisinya yang diilhami oleh Jayabaya. Tetapi itu semua seakan omong kosong belaka.

Di sana, di kaki gunung, tempat yang begitu terpencil, di sebuah desa, ia menjadi guru relawan di sekolah kecil. Ia tidak menulis. Ia mendengar. Ia mulai belajar kembali dari suara-suara kecil: cerita bocah tentang ayahnya yang buruh tani, tangis anak yang kehilangan ibunya, tawa yang mengalun meski nasi tinggal sedikit. Dan di tempat itu, hal yang mungkin sangat tragis, ia tidak akan pernah mengenal sumber informasi dan internet.

Kini, Raka mulai menyelami apa yang dinamakan dengan sunyi. Bukan hanya hidup yang terasa sepi, jauh dari keramaian. Tapi hatinya juga mulai tumbuh dan dijalari rasa kesunyian. Ada rasa yang menyelinap tiba-tiba. Ingatannya membayangkan wajah seorang perempuan, beberapa tahun silam. Seorang penari yang juga sering diundang di panggung acara kesenian, namanya Ratri. Yang akhirnya kemudian, setelah perkenalan Raka dan Ratri, mereka kian akrab, meski berbeda kota.

Raka ingin melupakan semuanya. Biar hanya menjadi kenangan dalam ingatannya. Ia harus bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya sekarang. Satu malam, setelah setahun tinggal di sana, seorang anak memberinya selembar kertas. Di situ tertulis:

“Pak Raka, saya suka waktu Bapak bercerita. Rasanya kayak pelukan.”

Raka menangis malam itu. Bukan karena pujian, tapi karena akhirnya ia tahu: bahasa cinta bukan soal rumitnya metafora, tapi soal keikhlasan untuk menyentuh jiwa. Betapa lama, bahasa itu beranjak dari dirinya. Raka tidak ingin menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi bagaimanapun juga, seorang penyair tidak akan bisa berhenti menulis.

Malam itu juga, Raka mendengar suara lolongan panjang seekor anjing. Suaranya seperti tersayat pilu. Menurut salah satu anak desa itu yang hampir tiap hari bersama Raka, hewan itu seakan menyaksikan roh halus yang ingin mengganggu manusia. Dan anjing itu melawan roh halus untuk melindungi tuannya.

Raka sadar, hewan pun masih memiliki nurani. Masih memiliki bahasa cinta yang tidak sesempurna manusia. Tempat ini telah memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi Raka. Berhenti menjadi penulis bukanlah pilihan yang tepat. Hanya dengan menulis, Raka bisa menuangkan ide tentang bahasa kemanusiaan dan bahasa cinta.

Keesokan harinya, ia mulai menulis lagi. Tapi bukan untuk dibukukan. Ia menulis surat untuk para muridnya, puisi untuk para petani, cerita pendek yang ia bacakan tiap malam di langgar kecil. Bahasanya kini sederhana. Tapi hangat. Tulus. Seperti udara pagi di kaki gunung —diam-diam menyembuhkan. Sedikit demi sedikit, harapan di dada Raka mulai tumbuh kembali. Ada beberapa anak muridnya yang mulai kelihatan bakatnya dalam menulis.

Dalam suatu kesempatan, Raka pergi ke kota. Bagaimanapun juga ia butuh informasi untuk mengembangkan potensi anak muridnya. Raka menuju sebuah toko buku. Di toko buku itu kelihatan begitu sepi. Nyaris tidak ada pembeli sama sekali. Pemilik toko buku itu sendirian, sambil membaca buku yang kelihatannya sudah lawas. Raka menyapanya, dan kemudian mereka terlibat dalam obrolan-obrolan, yang lebih banyak seputar kondisi ekonomi. Namanya Randu. Kini ia seakan merangkak dalam kehidupan, bertarung dengan keprihatinan ekonomi. Hidupnya seakan dibungkus oleh kesunyian.

Lalu Randu bercerita kepada Raka tentang masa lalunya:

“Dulu, lama sekali. Saya pernah menjadi penulis yang sangat produktif. Saya beberapa kali menerbitkan buku.” Randu diam sejenak sambil menghela napas panjang.

“Dan beberapa tahun kemudian, kalau tidak salah 2 tahun setelah buku saya laris dan meledak di pasaran. Saya ditawari sebuah media untuk menjadi redaktur sastra. Saya tidak sempat lagi menulis, karena terlalu sibuk menyeleksi naskah yang masuk untuk dimuat media tersebut. Orang tidak mengenal lagi siapa saya yang berlatar belakang penulis. Mereka hanya tahu saya sebagai redaktur.”

“Wah…. Anda luar biasa. Pasti banyak yang ingin kenal dengan Anda,” Raka menimpali.

“Ya…. Itu pasti. Tapi justru itu yang membuat saya lupa diri dan tidak bisa menjaga profesionalisme pekerjaan. Saya banyak melenceng dari konsep visi dan misi media.” Mata Randu kelihatan sembab, seperti mengisahkan kisah pilu yang membuat penyesalan baginya.

“Lantas….. kemudian Anda berhenti dari media tersebut?” Raka mencoba menerka arah pikiran Randu.

“Saya…. dipecat dari media tersebut.” Kini, air bening mulai mengalir dan membasahi pipi Randu.

“Pada waktu itu, saya melakukan ‘kebencian sesat’ kepada seorang penyair yang waktu itu sangat terkenal. Kebencian tanpa alasan kepadanya, semata-mata karena arogansi saya. Setiap ia kirim naskah, saya langsung menghapus file naskahnya tanpa membaca karyanya. Ternyata karya-karya dia malah diterbitkan oleh media-media besar.” Raut wajah Randu semakin keruh.

“Akhirnya, lama-kelamaan pihak manajemen media mengerti kesalahan saya tersebut. Dan buntutnya saya dipecat.”

Raka hanya diam. Dia lebih memilih hanya sebagai pendengar. Seperti sebuah puisi yang hanya menjadi pendengar dan tempat untuk berkeluh kesah. Ia tidak ingin menambah rasa bersalah kepada Randu. Andai Randu mengerti, orang yang diperlakukan dengan tidak adil itu adalah Galih Rakasiwi, yang sekarang sedang ada di hadapannya, mungkin tidak bisa dibayangkan bagaimana Randu menanggung perasaan bersalah itu.

Raka kemudian pamit dan berlalu dari toko buku itu. ***

Vito Prasetyo lahir di Makassar, Februari 1964. Saat ini Kabupaten Malang. Bergiat di penulisan sastra sejak 1983. Pendiri grup Penyair Berkarya. Karya-karyanya telah dimuat di berbagai media cetak lokal, nasional, dan Malaysia, antara lain Koran Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Republik, Solopos, Majalah Pusat, Suara Merdeka, Majalah Karas, Rakyat Sultra, Kompas.id, Bali Post, Utusan Borneo, Batam Pos, dll.

Redaksi

Kurator/Redaktur Cerpen: Andreas Mazland, Anton WP, Redovan Jamil, dan WS Djambak.Sekretaris Redaksi: Andreas Mazland

Keuangan: Redovan Jamil

Redaksi RiauGlobe.id menerima tulisan berupa cerpen, maksimal 1.500 kata.

Silakan kirim ke email: riaumedia.globe@gmail.com.

Cerpen yang dimuat diberi honor.